Différences entre faïence, grès et porcelaine : guide pour comprendre et choisir les terres céramiques

- Lucie Eleme

- 8 juil. 2025

- 7 min de lecture

Imaginez que vous entrez dans un atelier de poterie à Ménilmontant, le sol crisse sous vos pas, une odeur d’argile flotte dans l’air, et des formes encore humides attendent leur passage au four. Chaque pièce semble vivante, chargée d’une âme silencieuse.

Maintenant, imaginez qu’on vous tend trois bols. Visuellement, ils se ressemblent. Mais l’un se fend au moindre choc, l’autre peut aller au four sans broncher, et le dernier est si fin qu’il laisse passer la lumière.

Faïence, grès, porcelaine, ces trois mots, souvent utilisés comme s’ils étaient interchangeables, sont en réalité les fondations mêmes de la céramique artisanale. Les connaître, c’est comprendre ce que vous achetez, comment en prendre soin, et pourquoi une pièce en grès n’a rien à voir avec une assiette en faïence.

Un peu d’histoire

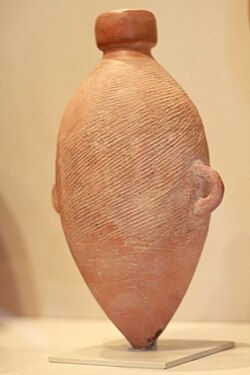

Il y a plus de 20 000 ans, nos ancêtres, entre deux chasses, ont commencé à façonner la terre humide avec leurs mains. Ils y mettaient de l’eau, des graines, des braises. Et sans vraiment le savoir, ils ont inventé la première forme de céramique, en séchant ces contenants rudimentaires au bord du feu. Des empreintes de doigts fossilisées, retrouvées dans les poteries néolithiques, sont aujourd’hui les toutes premières signatures d’artisans de l’humanité.

La terre, c’était ce que l’on avait sous les pieds. Une matière banale, omniprésente. Mais chauffée, transformée, elle devenait dure, imperméable, durable. C’était une révolution. Et très vite, on a compris que l’on pouvait aussi la décorer. Des lignes gravées, des pigments naturels, des motifs qui racontaient les saisons, les récoltes, les croyances. La céramique est née bien avant l’écriture. C’est une forme d’expression première.

Plus tard en Mésopotamie, en Égypte, en Chine, les artisans ont perfectionné les cuissons, inventé les fours, maîtrisé les glaçures.

La faïence est une voyageuse. Elle n’a jamais vraiment eu de maison fixe, mais partout où elle est passée, elle a laissé sa marque. On la retrouve d’abord dans l’Égypte antique, sous forme de petites amulettes turquoise, fabriquées à partir d’un mélange de sable et de natron, chauffé jusqu’à obtenir une matière brillante comme du verre. Puis elle traverse les siècles, portée par les routes commerciales, les caravanes d’épices et les savants musulmans du Moyen-Âge.

C’est à Bassorah, à Damas, à Samarkand que l’art de la faïence se structure. Les potiers cherchent à imiter la porcelaine venue de Chine, qu’ils ne savent pas encore reproduire. Alors ils inventent un subterfuge génial : une argile poreuse recouverte d’un émail blanc opaque, sur lequel on peint avant une seconde cuisson. La faïence islamique devient un art majeur, exporté jusqu’en Andalousie.

Puis vient l’Italie, et avec elle, la ville de Faenza, qui donnera son nom à cette terre. Au XVe siècle, les majoliques italiennes deviennent les bijoux des maisons nobles : des scènes mythologiques, des portraits de profil, des feuillages baroques ornent les assiettes, les plats, les carreaux. À cette époque, la faïence est le miroir des récits, des croyances, du raffinement. Elle arrive ensuite en France, en Hollande, en Angleterre. Elle s’adapte, change de style, mais conserve son âme : expressive, brillante, décorative. C’est une terre qui parle fort, qui aime être vue.

Le grès, lui, est plus discret. Il n’a pas voyagé de la même manière. Il est né de la terre profonde, du nord brumeux, des collines froides de Rhénanie et de Bourgogne. Dès le Moyen Âge, il est utilisé pour ses qualités techniques, bien avant d’être célébré pour sa beauté. Il est robuste, imperméable par nature, et ses formes sont simples, fonctionnelles.

Les pots à vinaigre, les jarres à conserve, les bouteilles de bière : tous en grès. C’est la céramique des fermes, des marchés, des cuisines paysannes. On l’utilise, on le lave, on le repose sur l’étagère. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à durer. Pourtant, dans cette austérité se cache une élégance silencieuse. Avec le temps, les potiers ont compris qu’il suffisait de jouer avec les émaux, les cendres, les cuissons longues pour révéler des textures sublimes. Au Japon, cela devient même une philosophie : les maîtres du thé adoptent le grès pour son imperfection noble, son toucher rugueux, sa sobriété. Loin de l’ostentation de la faïence, il devient un objet de méditation. Le grès ne veut pas briller. Il veut tenir.

La porcelaine, elle, est une énigme. Pendant longtemps, en Europe, elle est un mystère venu de l’Est. Les pièces chinoises arrivent par bateau au XVIe siècle, à Lisbonne puis à Marseille. Elles fascinent. Légères, translucides, sonores comme du cristal. On les appelle "or blanc". On les admire sans comprendre comment elles sont fabriquées.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que l’on découvre enfin son secret : le kaolin, cette argile blanche, pure, mêlée à du feldspath et du quartz. La première porcelaine européenne naît à Meissen, en Saxe. Puis Limoges s’empare de cette invention et en fait une industrie de prestige.

Mais la porcelaine existait bien avant cela. En Chine, elle est née sous les Tang, sublimée sous les Song, glorifiée sous les Ming. Elle est utilisée dans les palais, dans les temples, dans les maisons des lettrés. Elle n’est pas seulement utilitaire : elle est spirituelle. Elle évoque l’immatérialité, la contemplation, le raffinement extrême.

Parlons de leurs propriétés

Aujourd’hui encore, ces trois terres structurent l’univers de la céramique. Mais au-delà de leur histoire, ce sont surtout leurs propriétés physiques, leur comportement au façonnage et à la cuisson, et leur usage final qui les distinguent. Car toutes les terres ne se manipulent pas de la même manière, et surtout, elles ne sont pas destinées aux mêmes objets, ni aux mêmes modes de vie.

Commençons par la faïence, la plus tendre et la plus capricieuse des trois. C’est une terre poreuse, cuite à basse température (entre 950°C et 1050°C), ce qui signifie qu’elle ne devient jamais complètement imperméable sans un émail. Son grain est souvent assez fin, doux sous les doigts, très agréable à modeler à la main ou en plaques. Elle est idéale pour les décors peints, car son émail blanc brillant fait ressortir les couleurs comme une toile vierge. Mais cette douceur cache une faiblesse : la faïence est fragile, aussi bien à l’usage qu’à la cuisson. Elle supporte mal les chocs thermiques, peut facilement se fissurer, et n’est pas recommandée pour un usage intensif ou culinaire sans précautions.

On l’utilise surtout pour des pièces décoratives, des assiettes murales, des objets d’ornement, des pièces d’exposition. Elle est aussi populaire dans l’univers de la sculpture céramique, car elle accepte bien les formes complexes. Mais pour une tasse du quotidien, un plat qui va au four ou un bol à céréales, ce n’est pas la terre la plus appropriée. Elle demande un peu de délicatesse, à l’atelier comme à la maison.

Le grès, en revanche, est une terre bien plus robuste. Cuite entre 1200°C et 1300°C, elle atteint un point de vitrification : c’est-à-dire qu’elle devient imperméable par elle-même, sans même avoir besoin d’un émail. C’est l’une de ses grandes forces. Elle peut être fine ou rustique selon sa composition, et on la trouve dans une multitude de couleurs : grès blanc, grès noir, grès rouge, grès chamotté (avec des grains), lisse ou texturé.

C’est une terre idéale pour la vaisselle utilitaire : elle résiste au lave-vaisselle, au four, au micro-ondes. Elle garde bien la chaleur, ne craint pas l’eau, supporte les usages répétés. Mais au-delà de sa robustesse, c’est aussi une terre qui a une vraie présence. Elle raconte la matière, la main, la cuisson. Chaque cuisson au grès peut révéler des effets d’émail uniques, des nuances subtiles liées à la flamme, à la température, à la position dans le four.

Au façonnage, le grès est généralement plus dense que la faïence. Il peut être un peu plus "résistant" au tournage, mais il offre une belle stabilité. Il permet des pièces plus fines que la faïence, sans trop de risques à la cuisson. Il convient aussi bien aux débutants qu’aux céramistes confirmés qui veulent allier esthétique et usage quotidien. C’est une terre de confiance, versatile, expressive dans sa simplicité.

Quant à la porcelaine, elle est à part. Son grain est extrêmement fin, presque soyeux, mais elle est aussi plus sèche, plus nerveuse. Elle demande une grande précision, car elle ne tolère ni l’approximation ni l’humidité mal maîtrisée. Elle a une forte rétractation au séchage, ce qui la rend techniquement exigeante, et elle peut être difficile à tournasser sans la bonne consistance. En revanche, elle permet des pièces d’une finesse inégalée. Lorsqu’on la maîtrise, elle devient une matière d’exception.

La porcelaine est cuite très haut (jusqu’à 1400°C), ce qui la rend très résistante aux hautes températures, mais elle peut rester fragile face aux chocs. Son grand atout, c’est sa translucidité : une tasse en porcelaine laisse passer la lumière, ce qui lui donne un aspect aérien, presque vivant. On l’utilise pour des services élégants, des pièces à la fois fonctionnelles et esthétiques, ou des objets sculpturaux très fins.

Comment choisir sa terre ?

Un petit guide des différences entre faïence, grès et porcelaine pour s’y retrouver

Parce que toutes ces informations peuvent sembler un peu techniques au début, voici un résumé clair et simple pour vous aider à choisir la terre qui vous correspond — en fonction de votre personnalité, de vos projets, ou de ce que vous recherchez dans une pièce.

Vous êtes... | Vous recherchez... | Essayez... |

Curieux·se, artistique, un peu rêveur·se | Une terre facile à modeler, à peindre, pour créer des pièces expressives | Faïence |

Pratique, proche du quotidien, adepte du fait-main utile | Une vaisselle résistante, un bol à utiliser chaque jour, une tasse qui dure | Grès |

Minimaliste, sensible au détail, en quête d’élégance discrète | Une matière fine, lumineuse, pour des objets délicats et épurés | Porcelaine |

Chaque terre a sa personnalité. Certaines vous attirent sans que vous sachiez pourq Chaque terre a sa personnalité. Certaines vous attirent sans que vous sachiez pourquoi. D’autres vous surprennent par leur simplicité ou leur exigence. Le plus important, c’est d’expérimenter. Car ce n’est qu’en la touchant que l’on comprend vraiment une terre.

Et si vous avez encore des doutes… parfois, la meilleure terre, c’est celle que vous avez envie de garder entre les mains. Celle dont vous ne vous lassez pas. Celle qui vous suit longtemps, sans jamais vous fatiguer.

Sitographie :

· Wikipedia – Histoire de la céramiquehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_céramique

· Wikipedia – Faïencehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Faïence

· Wikipedia – Grès (céramique)https://fr.wikipedia.org/wiki/Grès_(céramique)· Wikipedia – Porcelainehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Porcelaine

· The Metropolitan Museum of Art – French Faiencehttps://www.metmuseum.org/toah/hd/ffai/hd_ffai.htm

Faïence, grès, porcelaine : comprendre les terres céramiques

Lucie Eleme, Juillet 2025

Commentaires